TIMES KUDUS, MALANG – Ribuan aktivis mahasiswa lahir dari banyak kampus di Indonesia. Baik dari kampus negeri maupun swasta. Mereka umumnya aktif di organisasi kampus maupun ekstra kampus.

Setelah banyak mengenyam pendidikan kritis, pemerhati hukum dan demokrasi, mahasiswa aktif dalam gerakan sosial, politik, keadilan dan memperjuangkan kebenaran untuk rakyat, agama, bangsa dan negara bahkan dunia.

Selama proses di kampus masing-masing, menuntut ilmu, mahasiswa sangat konsisten membela rakyat, negara dan bangsa. Aktif berproses di organisasi intra dan ekstra kampus seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) atau lembaga kampus lainnya.

Di organisasi ekstra kampus, aktif di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan organisasi ekstra lainnya.

Saat masa kuliah, mahasiswa paling terdepan saat demonstrasi. Mereka menuntut keadilan dan mengkritisi aneka kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.

Namun, setelah wisuda, para aktivis mahasiswa itu, jarang terdengar lagi jiwa kritisnya. Entah kemana dan berada dimana mereka?

Lima Faktor Aktivis Hilang setelah Lulus Kuliah

Dalam analisis hasil penelitian dan pengembangan (Litbang) TIMES Indonesia, banyak faktor yang menyebabkan mahasiswa aktivis setelah lulus itu tak lagi kritis pada kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.

Pertama, mereka sudah masuk pada dunia yang penuh dengan tekanan. Salah satunya, adalah tuntutan ekonomi, sistem kerja kapitalistik, ancaman profesional kalau terlalu vokal.

Diakui atau tidak, jika sudah masuk dunia nyata, yang ada di luar kampus, survival mode mengalahkan idealisme. Jiwa idealisme bisa hilang seketika. Seakan tak punya kepekaan dalam berpikir kritis. atau mungkin sudah ditekan untuk berada pada zona nyaman untuk berpikir pragmatis.

Faktor kedua, banyak tekanan dari keluarga dan sosial. Misalnya, tekanan secara psikologi. Muncul pertanyaan dari teman atau saudara “kapan nikah? kapan kerja? sudah besar atau tua kok masih mau demo terus. Selain itu, juga sering muncul tekanan untuk “menjadi orang biasa” bikin mereka memilih diam.

Faktor ketiga, sistem tidak mendukung aktivisme lanjutan. Realitas di dunia nyata, sangat minim ruang gerak, minim komunitas lanjutan, minim dukungan moral dari banyak pihak dan lingkungan.

Akhirnya, banyak mantan aktivis yang berjuang sendiri dan akhirnya kelelahan. Memutuskan untuk berada pada dunia baru, yang tidak bersentuhan dengan budaya atau kebiasaan aktivisme.

Faktor keempat, banyak mantan aktivis yang merasa trauma dan frustasi. Karena menilai gagal menang di sistem kampus, dikhianati oleh teman seperjuangannya atau karena lelah menghadapi birokrasi yang tak juga sadar akan tugas dan tanggung jawabnya saat menjabat. Mantan aktivis itu banyak yang undur diri secara diam-diam.

Selanjutnya, faktor kelima, bisa saja mereka hendak beradaptasi. Karena dalam proses beradaptasi itu, bukanlah pengkhianatan. Namun, bagian dari proses mencari jati dirinya, untuk bisa hidup bersama lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. masuk babak baru dalam menata hidup.

Para aktivis mahasiswa usai wisuda itu sebagian tidak benar-benar hilang. Mereka bertransformasi, ada yang menjadi akademisi, masuk lembaga riset, dan ada yang juga membangun gerakan dari bawah di masyarakat atau di kampung halamannya. Mereka tetap bergerak, namun dengan cara berbeda sesuai kultur dan budaya yang dihadapinya.

Kokohnya Sistem Pemerintahan yang Pragmatis

Kondisi ‘hilangnya’ aktivis kampus setelah lulus kuliah, tak lepas dari kondisi sistem pemerintahan yang masih pragmatis.

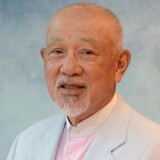

“Logika pragmatis itu yang harus dihilangkan dalam budaya birokrasi kita,” kata Sahmawi alias Awing, mantan aktivis HMI Malang ini, Jumat (27/6/2025).

Menurut Awing, sistem pragmatisme itu sangat terasa dan berpengaruh pada jiwa dan pikiran para aktivis setelah lulus kuliah. Pikiran idealisme dinilai hanya ada saat mahasiswa kuliah.

“Setelah lulus, mayoritas aktivis sudah pragmatis. Karena dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang pragmatis juga,” jelasnya.

Kondisi hilangnya jiwa aktivis setelah selesai kuliah itu juga tidak bisa disalahkan. tak elok jika harus menyalahkan mereka. Namun, yang utama adalah bagaimana membangun ruang yang bisa membuat jiwa aktivisme bisa berlanjut setelah lulus dari kampusnya.

“Mengapa demikian? Karena aktivisme bukan hanya di jalanan. Kadang perjuangan memang butuh jeda. Perlu strategi baru dan ruang tumbuh untuk lebih maju. Tidak sedikit mantan aktivis yang setelah lulus kuliah, masih peduli pada kepentingan rakyat,” katanya.

Setelah pulang ke rumah masing-masing, mantan aktivis juga banyak yang menjadi aktivis sosial dan aktivis politik, aktivis lingkungan, aktif di partai politik. Aktif di organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Banyak yang jadi politisi dan akademisi.

“Perjuangan itu juga untuk kepentingan rakyat, agama, bangsa dan negara,” katanya.

Lebih lanjut Awing memaparkan, bahwa sistem tata kelola pemerintahan Indonesia itu, harus lebih banyak mewadahi lulusan sarjana yang memiliki kemampuan daya pikir yang kuat dan kritis. Aktivis kampus juga harus mempersiapkan diri sebelum ia lulus. Mulai menata sejak dini akan berjuang di sektor apa.

Pemerintah, kata pemuda berdarah Madura itu, harus menyiapkan wadahnya atau lembaganya, dengan tetap memberikan keleluasaan pada mantan aktivis untuk tidak berubah menjadi pragmatis. Kemerdekaan berpikirnya tidak boleh ‘dibunuh’ dengan alasan demi ketertiban dan keamanan.

Ilmu kritis, bijaksana, pro rakyat, yang didapat selama kuliah, selama menjadi aktivis di kampus, harus terus dipertahankan dan bahkan dikembangkan untuk kepentingan demokrasi. “Sejatinya, aktivis itu memperjuangkan kepentingan rakyat semata,” tegasnya.

Kemandirian Ekonomi Menjadi Perekat Idealisme

‘Jalan pintas yang tak pantas’. Begitu mungkin kata yang layak disampaikan melihat kondisi hilangnya aktivis mahasiswa setelah lulus kuliah. Banyak aktivis setelah lulus kuliah menempuh jalan pintas walau tak pantas. Dari prinsip berada di jalan idealisme, berpindah pada jalur pragmatisme.

Hal itu terjadi karena faktor ekonomi diri yang tidak siap menghadapi tantangan zaman. Dari itu, aktivis yang sudah selesai kuliah, harus menata ekonomi diri secara mandiri. Tidak malah ‘melacurkan diri’ pada pemerintah yang tidak pro rakyat.

“Orang miskin jangan pernah melawan orang kaya, pasti kalah. Orang kaya jangan pernah melawan pemerintah, pasti juga kalah. Solusinya, tata ekonomi diri secara mandiri, dan harus duduk bersama, berkolaborasi dengan pemerintah dengan tetap berbasis keadilan,” jelas Awing.

Jiwa idealisme adalah prinsip. Dalam kondisi zaman saat ini, prinsip idealisme sangat mahal harganya. Jiwa oligarki bergentayangan di sistem pemerintahan Indonesia.

Pemikiran kapitalistik menjadi ideologi kebijakan pemerintahan. Sistem demokrasi sudah diabaikan. “Sistem demokrasi hanya jadi slogan saja. aktivis harus kembali bangkit,” katanya.

Sistem Pendidikan Indonesia dan Kampus Berdampak

Sistem pendidikan di Indonesia masih menjadi salah satu faktor krusial yang menentukan arah berpikir mahasiswa, apakah tetap kritis setelah lulus atau justru tenggelam dalam sistem yang pragmatis.

Kampus, sebagai ruang dialektika dan pembentukan karakter, belum sepenuhnya menjadi tempat subur untuk menumbuhkan aktivisme yang berkelanjutan. Banyak perguruan tinggi justru terjebak dalam rutinitas administratif, mengejar peringkat dan akreditasi, bukan menanamkan nilai keberpihakan dan keberanian berpikir kritis.

Di sinilah pentingnya membicarakan “kampus berdampak” yakni kampus yang tidak hanya menghasilkan lulusan dengan gelar akademik, tetapi juga mencetak manusia-manusia yang mampu menjawab tantangan zaman.

Namun realitasnya, pendidikan di Indonesia seperti terbagi dalam dua dunia. Hal ini diungkapkan oleh Jakfar Shodiq, mahasiswa internasional asal Indonesia yang saat ini tengah menempuh studi magister di bidang STEM Education di National Pingtung University, Taiwan, melalui program NPTU Scholarship.

“Kalau bicara soal pendidikan di Indonesia, rasanya seperti bicara tentang dua dunia yang berbeda dalam satu negara. Di satu sisi, ada anak-anak di kota besar yang bisa belajar dengan tablet dan internet cepat. Tapi di sisi lain, masih banyak anak-anak di pelosok yang harus menyeberangi sungai atau berjalan jauh hanya untuk bisa sampai ke sekolah” ujarnya.

Lebih lanjut Jakfar menyarankan agar guru-gurunya pun sering bekerja dengan keterbatasan, tapi tetap berdedikasi luar biasa. Saya rasa, kita punya banyak sekali potensi, tapi sistemnya masih terus berjuang untuk menyusul semangat orang-orang di dalamnya,” jelas Jakfar.

Ia juga membandingkan kondisi pendidikan Indonesia dengan Taiwan, tempat ia belajar saat ini. Menurutnya, perbedaan mencolok terletak pada konsistensi sistem dan kehadiran negara dalam mendukung pendidikan.

“Ketika saya melihat pendidikan di Taiwan, ada hal yang cukup kontras. Di sana, pendidikan terasa lebih terorganisir, dukungan dari negara lebih konsisten, dan teknologi benar-benar hadir untuk membantu pembelajaran,” terangnya.

Sementara itu, menurut jakfar anak-anak di Taiwan terbiasa berpikir kritis sejak dini, dan guru-guru didukung penuh secara profesional.

“Tekanan belajar di sana juga tinggi, dan kadang anak-anak merasa sangat lelah karena tuntutan yang besar,” tambahnya.

Baginya, perbandingan ini bukan untuk merendahkan sistem Indonesia, tetapi untuk melihat peluang belajar dari pengalaman negara lain.

“Buat saya, perbandingan ini bukan soal siapa yang lebih baik, tapi soal apa yang bisa kita pelajari satu sama lain. Indonesia tidak kekurangan orang-orang hebat. Tapi mereka butuh sistem yang lebih adil, mendukung, dan memberi ruang untuk tumbuh,” tegasnya.

Jakfar percaya perubahan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil dari mendengarkan suara para guru dan siswa, hingga memastikan kebijakan pendidikan benar-benar menyentuh kebutuhan nyata di lapangan.

Pernyataan ini menggambarkan betapa pentingnya reformasi sistem pendidikan Indonesia. Kampus dan sekolah harus membuka ruang untuk keberanian berpikir, memberi tempat untuk pertumbuhan daya nalar, dan mendukung semangat perubahan sosial sejak dini.

“Pendidikan tidak boleh menjadi ruang yang menakutkan bagi ide-ide progresif, atau menjadi ladang birokrasi semata,” imbuhnya.

Jika pendidikan tidak berpihak pada semangat keadilan dan pemerdekaan berpikir, menurut jakfar, maka aktivisme hanya akan menjadi fase temporer dalam kehidupan mahasiswa. Yang dibutuhkan Indonesia bukan hanya lulusan pintar, tapi lulusan yang peduli, kritis, dan berdampak. “Merekalah masa depan arah bangsa akan dibentuk,” pungkasnya.

Suara Aktivis: Idealisme Tak Boleh Mati setelah Wisuda

Bagi banyak aktivis mahasiswa, masa kuliah adalah masa emas dalam perjalanan intelektual dan perjuangan. Mereka turun ke jalan, menyuarakan keresahan rakyat, mempertanyakan kebijakan negara, dan tak gentar bersuara atas nama keadilan.

Namun pertanyaan klasik selalu muncul setiap tahun ajaran baru bergulir: ke mana mereka setelah wisuda? Apakah idealisme hanya hidup di lorong-lorong kampus dan mati ketika toga dikenakan?

Tak sedikit yang mengira bahwa menjadi aktivis hanyalah fase, bukan prinsip hidup. Padahal, bagi sebagian besar mantan aktivis, semangat perjuangan tetap menyala, meski jalannya tak lagi sama.

Ada yang berjuang lewat jalur akademik, masuk ke lembaga sosial, menjadi penulis, guru, bahkan birokrat yang tetap berpihak pada nilai-nilai kerakyatan. Aktivisme mereka tidak hilang hanya berganti bentuk dan medan.

Yang perlu dipahami adalah: wisuda bukan garis akhir, tapi titik balik. Idealisme tidak boleh mati hanya karena sistem di luar kampus lebih rumit dan penuh jebakan pragmatisme. Justru di luar kampus itulah, idealisme diuji.

Apakah ia sekadar jargon dalam selebaran aksi, atau benar-benar menjadi prinsip yang menuntun arah hidup dan pilihan kerja, pengabdian, dan kontribusi sosial.

Suara-suara para aktivis lintas organisasi tetap harus menjadi nyala api di tengah dunia yang mulai dingin terhadap keadilan. PMII, HMI, GMNI, dan organisasi lainnya bukan hanya tempat tumbuh saat muda, tapi juga ruang pengokohan nilai sepanjang hidup. Sejatinya, menjadi aktivis bukan soal posisi, tetapi soal komitmen untuk terus berpihak kepada rakyat, kapan pun dan di manapun.

PMII: Merawat Spirit Perjuangan di Tengah Arus Pragmatisme

Bagi Moh. Farhan Aziz, Pengurus Cabang PMII Kota Malang Bidang II, hilangnya aktivis setelah lulus kuliah bukanlah semata karena mereka kehilangan idealisme, melainkan karena sistem sosial dan politik yang tidak cukup menyediakan ruang lanjutan bagi semangat perjuangan yang telah lama ditempa di organisasi.

Ia menilai, negara ini terlalu sibuk menata keteraturan birokrasi, tapi lupa menyiapkan ekosistem bagi generasi muda yang ingin terus berpikir kritis dan progresif.

“Banyak aktivis yang terkesan ‘menghilang’ setelah wisuda karena ruang partisipasi kritis itu memang menyempit. Dunia profesional cenderung memaksa kita diam, tunduk pada target, dan menjauhi keberpihakan. Tapi bukan berarti perjuangan mereka mati. Sebagian besar sedang mencari bentuk baru yang lebih adaptif,” jelas Farhan.

Menurutnya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai organisasi kaderisasi, tidak hanya menyiapkan kader dalam hal keberpihakan ideologis, tetapi juga dalam hal kesiapan menghadapi dunia nyata yang semakin kompleks.

Ia menyebut bahwa PMII kini banyak menanamkan pentingnya kemampuan adaptif, baik dalam teknologi, komunikasi publik, maupun kerja kolaboratif tanpa harus kehilangan keberanian menyuarakan kebenaran.

"Kami membentuk kader yang siap menghadapi realitas, tapi tidak tenggelam dalam realitas," tegasnya.

Farhan juga mengkritik sistem pendidikan tinggi yang masih berjarak dengan kehidupan sosial masyarakat. Kampus terlalu sibuk mengejar akreditasi dan pelaporan administratif, sementara mahasiswa yang ingin berpikir dan bergerak untuk isu rakyat justru kerap dianggap pembuat onar. Padahal, aktivisme sejati lahir dari kepekaan terhadap ketimpangan sosial dan keberanian menghadapi ketidakadilan.

“PMII terus mendorong kader-kadernya untuk peka terhadap isu-isu sosial. Kami sadar, perjuangan tidak harus selalu lewat demonstrasi. Hari ini, aktivisme bisa dilakukan dengan banyak cara dari advokasi digital, literasi hukum masyarakat, hingga riset kebijakan. Yang penting bukan caranya, tapi keberpihakannya,” ujarnya.

Ia menutup dengan refleksi tajam: bahwa hilangnya aktivis bukan karena mereka lupa jalan perjuangan, tapi karena negara belum membuka jalan itu untuk dilalui dengan aman, bebas, dan bermartabat.

“Kalau negara takut dengan aktivis, itu berarti ada yang salah dalam sistemnya. PMII akan terus hadir sebagai ruang pengokohan nilai, sekaligus tempat pulang bagi siapa pun yang ingin tetap berpihak pada rakyat,” pungkasnya.

HMI: Dialektika Pasca Kampus

Kehidupan aktivisme hari ini tidak lagi berjalan di medan yang sama seperti dua dekade lalu. Hal ini disampaikan oleh Husni Mubarak, Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Malang.

Menurutnya, ada perubahan lanskap yang sangat signifikan dalam dunia gerakan. Jika dahulu aktivisme berada di puncak kejayaan terutama pasca reformasi, di mana banyak alumni aktivis menempati posisi strategis di lembaga negara. Kini, tak sedikit yang bahkan enggan menyebut dirinya aktivis. Identitas itu dianggap usang, bahkan kadang jadi beban dalam dunia kerja dan sosial yang pragmatis.

Husni menyayangkan kenyataan bahwa kelompok aktivis hari ini, termasuk yang tergabung dalam organisasi-organisasi besar seperti Cipayung, kerap kalah langkah dalam membaca isu dan mengorganisir problem dibandingkan kelompok-kelompok kecil non-formal.

Lebih lanjut, Husni menegaskan bahwa sejarah panjang gerakan mahasiswa telah membuktikan bahwa kekuatan kolektif mampu mengguncang sistem dan membentuk ulang arah bangsa. Namun, di era baru yang serba cepat ini, aktivisme harus lebih cerdas, tidak hanya vokal, tetapi juga profesional dan relevan.

“Mobilitas perubahan zaman adalah tantangan sekaligus peluang,” ujarnya.

Aktivis tak cukup hanya mengandalkan jejaring dan retorika. Di masa kini, aktivis dituntut memiliki keahlian khusus, kemampuan teknis dan soft skill yang unggul di bidang tertentu.

“Aktivisme harus bersanding dengan kompetensi. Itulah cara paling strategis untuk tetap bisa menjadi kompetitor yang relevan sekaligus kontributor nyata dalam pembangunan sosial dan negara,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa seorang aktivis, terlebih kader organisasi kepemudaan seperti HMI, semestinya memiliki kemampuan berpikir yang universal, sistematis, rasional, kritis, dan mandiri.

Kemandirian ini menurut Husni bukan sekadar berdiri di atas kaki sendiri, melainkan kemampuan untuk menyelesaikan persoalan secara solutif baik dalam konteks personal maupun sosial. Jika tidak memiliki basis intelektual dan keahlian khusus, aktivis bisa dengan mudah tergelincir menjadi ‘cukong ideologis’ atau alat dari sistem oligarki yang justru dulu mereka lawan.

“Ini yang harus diwaspadai. Ketika aktivis kehilangan pijakan nilai dan tidak memiliki kapasitas, maka tugas mereka sebagai intelektual publik ikut terkubur. Padahal peran aktivis adalah memberi pencerahan, bukan justru menjadi bagian dari masalah,” tegasnya.

Sebagai upaya merespons tantangan zaman dan memastikan kaderisasi tidak kehilangan arah, HMI kini membangun ekosistem kelembagaan pengembangan profesi. Lembaga seperti Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI), Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI), Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI), Lembaga Teknik Mahasiswa Islam, hingga Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam menjadi wadah konkret untuk mengasah keahlian kader sesuai minat dan kebutuhan zaman.

“Inilah bagian dari strategi rekonstruksi kaderisasi yang relevan, agar idealisme dan profesionalisme tak lagi berjarak, tapi justru saling menguatkan,” pungkasnya.

GMNI: Aktivisme Kerakyatan Tak Pernah Selesai

Menurut Bilqis Islach Waffrodah, Kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Universitas Brawijaya, hilangnya suara aktivis setelah lulus kuliah bukan persoalan sederhana. Ia adalah gejala dari sistem yang tak ramah terhadap pemikiran kritis.

Negara, dunia kerja, bahkan masyarakat sendiri, kata Bilqis, sering kali hanya ingin mendengar aktivis selama mereka masih menjadi mahasiswa dalam batas kampus, dalam euforia demonstrasi. Namun ketika mereka keluar dan berusaha mengubah dari dalam, jalan itu justru penuh jebakan, sunyi, dan tak jarang menyakitkan.

“Banyak orang mengira aktivisme itu selesai setelah tidak ada lagi orasi. Padahal bagi kami, aktivisme itu soal keberpihakan. Kalau sudah lulus kuliah tapi masih peduli pada ketimpangan sosial, masih berani mengkritik ketidakadilan, itu berarti aktivisme masih hidup,” ujarnya.

Ia menolak anggapan bahwa aktivis yang ‘menghilang’ adalah para pengkhianat gerakan. Menurutnya, sebagian besar dari mereka sedang mencari bentuk baru perjuangan terkadang dari bawah, dari kampung halaman, dari ruang-ruang yang tak terlihat kamera.

Bilqis percaya bahwa roh aktivisme tidak pernah benar-benar mati, ia hanya berganti wajah: dari poster ke riset kebijakan, dari toa ke ruang sidang legislatif, dari aksi massa ke kerja-kerja komunitas akar rumput.

Namun Bilqis juga tidak menutup mata bahwa ada aktivis yang memang akhirnya masuk dalam sistem dan hanyut dalam arus pragmatisme. Ia menyebut ini sebagai bentuk kegagalan kaderisasi dan lemahnya akar ideologi dalam banyak organisasi mahasiswa.

“Kalau aktivis hanya diajari cara berteriak tanpa paham untuk apa ia bersuara, maka tidak heran kalau setelah lulus ia kehilangan arah,” tegasnya.

Sebagai kader GMNI, Bilqis menekankan pentingnya pembacaan ulang terhadap marhaenisme ajaran ideologis Soekarno yang menjadi dasar perjuangan GMNI. Dalam pandangannya, marhaenisme bukan hanya semangat retoris, melainkan kerangka kerja yang membumi. Aktivis harus peka terhadap penderitaan rakyat kecil, tapi juga mampu menganalisisnya dan mencari jalan keluar yang strategis.

“GMNI bukan sekadar organisasi yang menghafal nama-nama tokoh nasionalis. Kami dididik untuk berpikir kritis terhadap struktur. Bukan hanya melihat masalah sebagai nasib, tapi memahami akar penyebab dan bagaimana mengubahnya,” tambah Bilqis.

Ia mencontohkan bagaimana GMNI aktif dalam isu ketimpangan agraria, kebijakan pendidikan, bahkan perjuangan buruh dan perempuan. Bagi Bilqis, aktivisme itu tidak terbatas pada jenis kelamin, jurusan, apalagi status sosial.

Di tengah cepatnya perubahan zaman dan derasnya tekanan budaya populer yang individualistik, Bilqis melihat bahwa aktivisme kini membutuhkan energi baru energi yang tidak hanya marah, tapi juga cerdas dan terorganisir. GMNI, menurutnya, sedang berupaya membangun kembali basis kaderisasi yang tidak hanya ideologis, tetapi juga profesional.

“Kader GMNI harus bisa bicara di forum akademik, bisa menulis gagasan, bisa masuk ke ruang kebijakan, dan tetap berpihak pada marhaen,” ujarnya.

Ia menilai bahwa transformasi bentuk perjuangan tidak boleh dibaca sebagai pengkhianatan. Justru itulah cara agar aktivis tidak terjebak dalam romantisme masa lalu. GMNI, kata Bilqis, percaya bahwa gerakan harus adaptif, tanpa kehilangan prinsip. Gerakan kerakyatan tak boleh selesai hanya karena zaman berganti. Ia harus terus menemukan cara agar suara rakyat kecil tetap bergema di tengah hiruk-pikuk kekuasaan.

Bilqis mengakhiri pernyataannya dengan satu kalimat tegas, “Kami tidak ingin kader GMNI hanya jadi kenangan spanduk di kampus. Kami ingin mereka hadir di tengah masyarakat bukan sebagai elit baru yang lupa rakyat, tapi sebagai penggerak yang tetap menggenggam cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Pada akhirnya, aktivisme bukanlah tentang seberapa lantang suara di tengah kerumunan, tetapi seberapa teguh komitmen dalam kesunyian. Mereka yang pernah berjuang di lorong-lorong kampus, yang pernah menggenggam poster tuntutan dan berbicara atas nama keadilan, kini menghadapi medan baru yang lebih senyap: dunia nyata yang kompleks, penuh godaan pragmatisme, dan sering tak memberi ruang bagi suara yang berbeda. Namun bukan berarti perjuangan itu usai. Ia hanya berubah rupa, dari slogan ke strategi, dari barisan ke kebijakan, dari kampus ke kehidupan.

Apa yang disampaikan oleh para kader PMII, HMI, dan GMNI menunjukkan bahwa harapan belum mati. Idealisme tidak benar-benar hilang, ia hanya menuntut bentuk baru yang lebih adaptif dan cerdas.

Aktivis pasca kampus bukan sedang bersembunyi, melainkan sedang bertumbuh dalam diam, menyusun ulang siasat, dan merawat semangatnya dalam ruang-ruang kecil yang penuh makna. Mereka tahu, perjuangan tidak bisa hanya terus dilakukan di jalanan, tapi juga harus hadir dalam sistem yang ingin diubah dengan kualitas, kapasitas, dan keberanian moral yang tak goyah.

Karena itu, jika hari ini kita tak lagi melihat para aktivis berdiri di barisan terdepan, bukan berarti mereka kalah. Bisa jadi mereka sedang membangun pondasi lebih kokoh untuk perubahan yang lebih substansial. Dan seperti yang pernah diajarkan sejarah, perjuangan sejati memang tak selalu terlihat, tapi ia akan terus hidup di dada mereka yang tak pernah berhenti bertanya: untuk siapa ilmu ini diperjuangkan, dan kepada siapa idealisme ini dipertanggung jawabkan. (*)

Artikel ini sebelumnya sudah tayang di TIMES Indonesia dengan judul: Aktivis Hilang Setelah Lulus Kuliah, Mengapa?

| Pewarta | : Hainor Rahman |

| Editor | : Imadudin Muhammad |